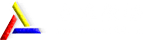

我国利率市场化基本完成。13年以来,我国利率市场化进程逐步推进。首先,同业存单和大额存单先后开启发行,存单交易市场逐步完善;其次,13年7月贷款利率取消下限;再者,15年央行连续降准降息的同时,存款利率上限从基准1.2倍、1.3倍、1.5倍到全部放开,意味着利率市场化基本完成。

银行资产负债快速扩张。利率市场化推进的同时,银行业竞争加剧,过去稳定的存贷息差没有了政策保证,银行不得不做大规模,实行金融版的“薄利多销”模式。13年至16年,银行表内资产同比增速抬升,大型银行一般在10%-12%,而中小型银行的表内资产增速则高达16%-26%。

13年理财竞争开启,非标套利盛行。13年表外理财崛起,表外利率市场化竞争性下,银行理财追逐高收益资产。13年上半年银行理财对接非标资产,规模迅速扩张;8号文出台后,银行套利从表外理财直接配置,转向了表内同业资产-非标套利。大量的非标资产投向了房地产和地方融资平台,造成房地产过热、地方债务不断堆积,央行在13年下半年收紧货币政策,试图抬高利率去杠杆。

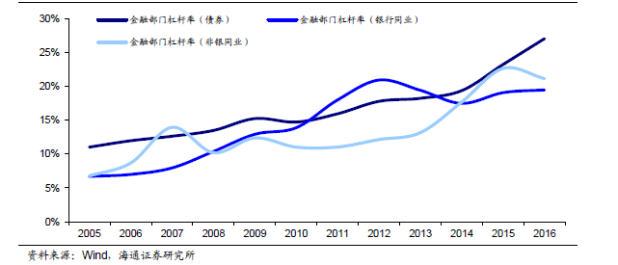

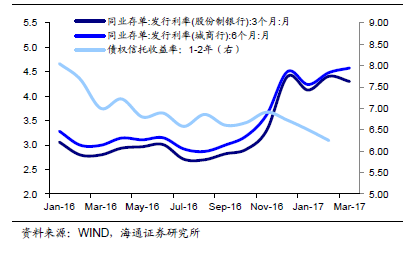

15-16年:同业存单兴起,主动负债增加。14年同业存单开始大量发行,开启了银行间存单利率市场化。同业存单的大量发行,使得银行资产负债表重新扩张,金融部门的同业+债券债务率从50%上升到67%。其中,债券发行与GDP之比从13年的18%明显上升至16年末的27%。截至17年3月末,存单余额达到7.78万亿,中小银行发行比例达到50%-60%。

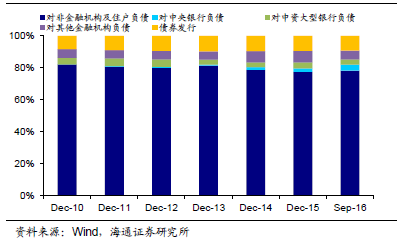

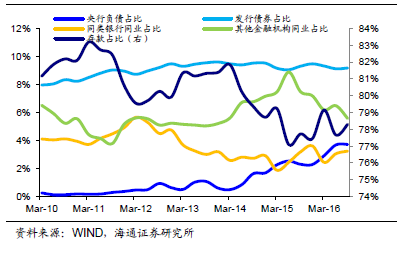

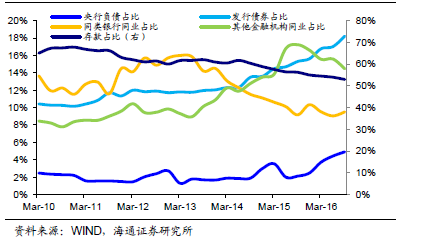

国有大行:配置贷款和地方债,存单发行较少。对于国有大行,16年其对居民贷款增多,同时作为承接地方债的主力,债券投资规模也有所增加。而国有大行的债券发行比例变化不大,约占到总负债的8%左右(大部分是国开债);对央行负债有所增加,源于MLF、OMO等央行流动性工具优先投放大行。

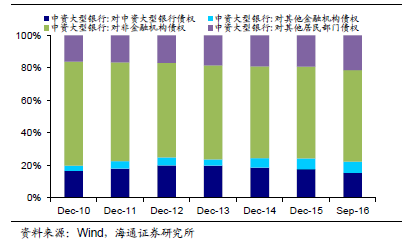

中小银行:卷土重来的杠杆。中小行信贷资源不及国有大行,通过“发行同业存单-购买同业理财、债券委外等”扩张规模、以增强自身利润和竞争力。中小行对其他金融机构债权的比例从14年的12%上升到16年9月的24%左右;对非金融企业债权占比则下滑。而中小行负债端的债券发行占比从14年末的8.4%持续上升至16年9月的12%。

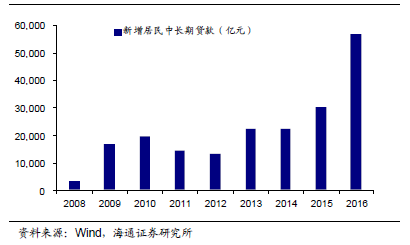

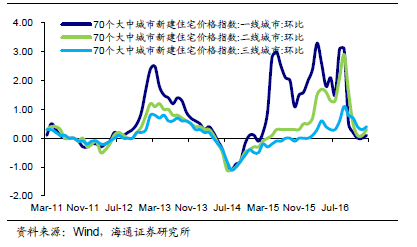

利率市场化下,信贷扩张过度催生地产泡沫。美国和日本利率市场化的经验表明,银行过度信用扩张会使得资产价格脱离基本面,堆积系统性风险。近年我国银行大幅扩容,也使得地产和金融市场出现泡沫。16年我国居民中长贷增加5.68万亿,较15年的3万亿增长接近1倍,房贷放松推动一二线城市房价飙涨,并向三四线传导。

金融机构冲规模,“资产荒”堆积债市泡沫。随着债券等资产收益率下降,各类金融机构盈利压力仍大,扩规模愈发激烈,资金层层嵌套、套利链条拉长,部分中小行和理财也从配置盘转为交易盘,加上非银委外投资,这些资金不断追逐资本利得,债市所有价值洼地被一一扫平,推动债券收益率降至历史低位。

防风险、去杠杆,17年货币趋紧,同业监管趋严。虽然有可能政策新老划断和设置过渡期,但存单无序发行或将成为过去。可能的同业监管政策:1)同业存单纳入同业负债,未来关注同业负债是否会被要求缴纳准备金;2)理财、基金等的债券或存单配置限制,对资金套利、空转监管加强;3)MPA广义信贷考核已经开始限制理财增速,未来大资管新规可能强调“去嵌套、去通道”,进一步遏制同业扩张。

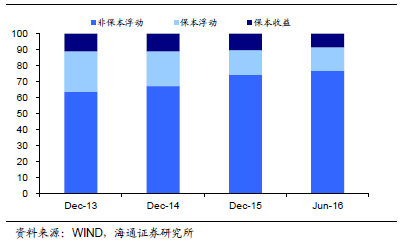

打破刚兑是“金融去杠杆”的根本。杠杆和套利是银行经营的本源,利率市场化加剧了银行间竞争,放大了套利和杠杆行为。MPA考核只是规模上对银行扩张进行管控,如果想要彻底规范杠杆和套利行为,本质需要打破刚性兑付,包括打破银行理财产品的保本保收益、放开债券的违约乃至中小银行等金融机构的破产。只有打破刚兑、让风险定价正常化,金融杠杆才能有效去化。

1.利率市场化与近年银行扩张

1.1 利率市场化基本完成,推动银行业竞争

13 年以来,我国利率市场化进程逐步推进。首先,同业存单和大额存单先后开启发行,存单交易市场逐步完善;其次,13 年月贷款利率取消下限;再者,15 年央行连续降准降息的同时,存款利率上限从基准1.2 倍、1.3 倍、1.5 倍到全部放开,意味着利率市场化基本完成。

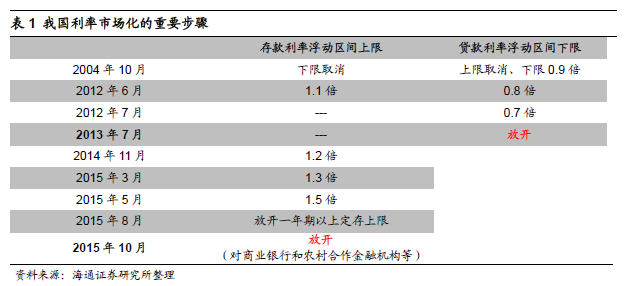

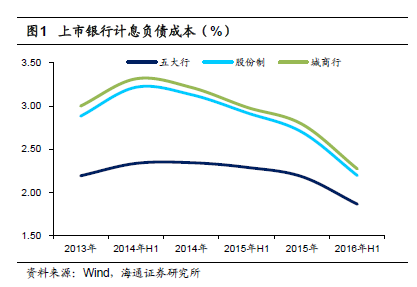

利率市场化推进的同时,银行业竞争加剧,过去稳定的存贷款息差没有了政策保证,银行面临净息差收窄,不得不通过其他方式来增厚收益。

数据显示,14 年以来,由于央行降准降息,五大行计息负债成本维持在1.7-2%,而股份行和城商行计息负债成本则从3.2-3.3%下行至2.2-2.3%左右。但是,由于资产端的贷款利率、债券收益率也在下行,且存款利率下行幅度低于资产端收益率导致上市银行的净息差明显缩窄。截至16 年半年报,五大行净息差从14 年的2.4-2.5%下行至2-2.1%,股份行和城商行则从14 年的2.3%下行至2.1%左右。

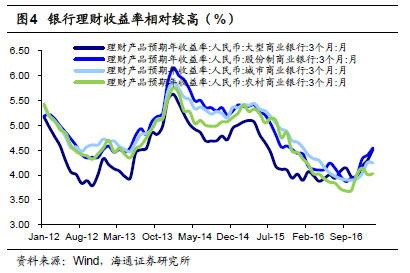

传统利息净收入的优势下滑,银行开始扩张表外理财(赚取中间业务收入),为了吸引理财投资者,近年理财收益率一直较高;同时,银行表内投资非标资产等高收益资产来增厚收益,风险偏好明显上升。同时,为了绕开贷存比、风险资本占用等监管,非银通道和产品嵌套等各种形式的套利兴起。

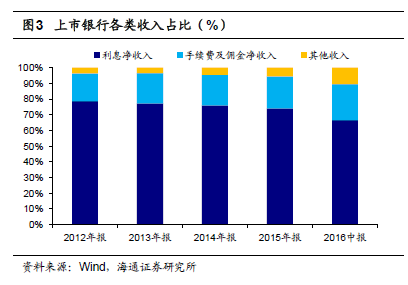

我们测算了上市银行营业收入中,利息净收入、手续及佣金费用和其他费用的占比。12 年银行利息净收入占到营业收入的比重在78%左右,16 年中报已下滑至66%;而手续及佣金费用的比重从12 年的17%上升至16 年的23%。其他收入占比也从3.6%上升至10%左右。

1.2 表内资产增速较高

利率市场化促使银行通过传统存贷款以外的业务增加盈利,同时也倾向于做大规模,实行金融版的“薄利多销”模式。13 年至16 年,银行表内资产同比增速较高,大型银行一般在10-12%,而中小型银行的表内资产增速则高达16%-26%。虽然14 年末到15 年,可能由于实体需求低迷,叠加股市大幅波动,造成大行资产增速下行,但此后金融市场套利又给了银行进一步扩张资产的机会。

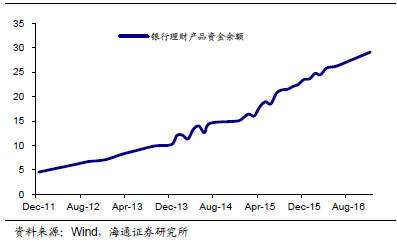

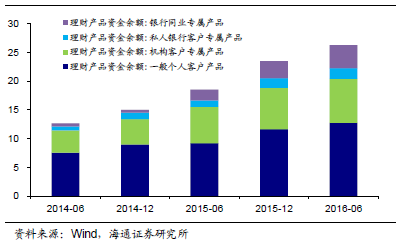

1.3 表外理财同样扩张

与此同时,表外理财规模不断增长,余额从13 年末的10 万亿左右,增长至16 年末的29.1 万亿,3 年增长了接近2 倍。而从各类理财产品的增长来看,一般个人和企业理财增加相对平稳,15-16 年同业理财迅速从不到1 万亿增长至4 万亿,成为银行扩大理财规模和业务收入的一大方式。

图5:我国理财余额(万亿元)

图6:各类理财规模变化(万亿元)

2. 13 年:表外利率市场化开启,非标大扩张

2.1 理财替代存款,非标兴起

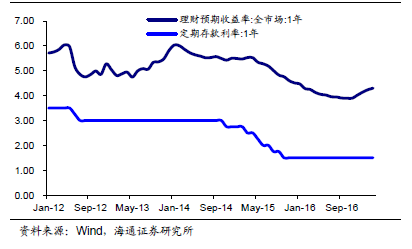

回顾13 年以来的利率市场化和银行资产扩张,我们认为,利率市场化其实是“先表外再表内”。理财作为表外利率市场化的媒介,其预期收益率基本是“刚兑”的,而收益率由银行自主决定,远高于同期存款利率。

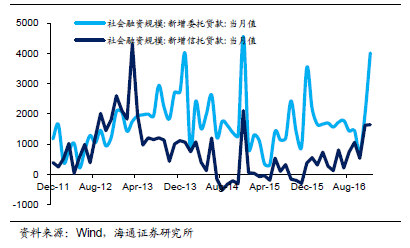

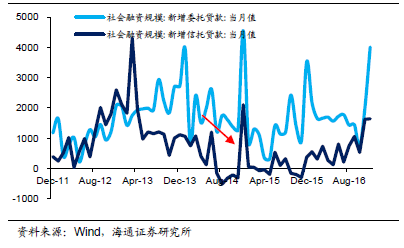

13 年上半年,社融新增信托和委托贷款达到2.35 万亿,约等于12 年全年新增量。银行理财对接非标资产,规模迅速扩张,在这一阶段,非标资产能够提供8%-10%甚至更高的收益,实体经济通过委托、信托贷款等,为5%以上的理财收益提供了支撑。

图7:银行理财收益率与存款利率(%)

图8:委托与信托贷款多增

2.2 8 号文后,非标转向表内套利

表外理财不计提风险资本,3 个月和6 个月等短久期负债对接1-3 年的长久期非标,存在着很大的风险,因此13 年3 月末,规范理财业务的银监会8 号文出台,限制理财投资非标债权的余额不得超过理财产品余额的35%,和上一年审计总资产的4%。

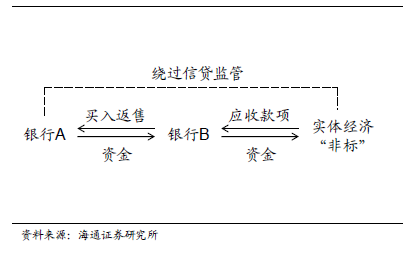

但是非标资产的高收益对需要增厚收益的银行仍具有吸引力,套利方式从表外理财直接配臵,转向了表内同业资产套利。

13 年典型的表内同业套利链条是:银行A 通过买入返售资产,将资金给银行B,银行B 利用这笔资金表内配臵非标资产(一般可按照分类,计入应收款项类、可供出售类或交易性资产)、负债端增加卖出回购。本质是银行A 承担非标资产的风险与收益,而银行B 作为通道从非标收益中“分一杯羹”。

这一过程中,银行A 的实质非标资产通过银行B(甚至可能银行C、银行D 等)的通道,被计入了买入返售资产中,实际资本计提也低于信贷资产的100%,仅按照同业资产计提,节省了资本占用成本,又可以绕开存贷比,获取较高的非标收益。而银行B也通过这种持有方式增加了收益。

数据显示,13 年6 月到14 年6 月,银行买入返售类资产占总资产的比例不低,股份行的该比重甚至达到14%。

图9:表内同业资产套利链条

2.3 M2 高企,地产与城投堆积风险

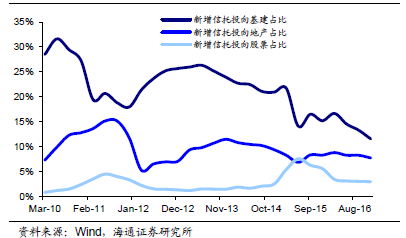

对于实体经济而言,银行通过表内同业和表外理财配臵非标的行为,大量的非标资产投向了房地产和地方融资平台。13 年新增信托资金投向基建和房地产的比例分别达到25%和10%,这使得M2 高企、一度同比超过16%,同时房地产过热、地方债务不断堆积,央行不得已在13 年下半年收紧货币政策,试图抬高利率去杠杆。

图10:信托资产投向地产与平台(%)

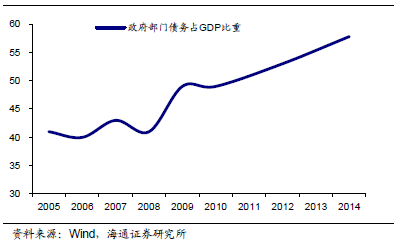

图11:地方政府债务堆积(%)

2.4 货币收紧与127 号文,拆“非标”杠杆

13 年银行从表外理财到表内同业的这一轮“非标杠杆”最终是通过货币政策收紧和127 号文的出台共同进行“去化”的。13 年下半年,央行收长放短,银行间资金紧张,债市调整,使得整体利率中枢抬升、流动性紧张,抑制银行加同业杠杆的冲动。而14 年7月出台的127 号文,对同业资产和同业负债进行了明确规定和风险计提要求,实质重于形式,受此影响,表内买入返售对接非标的规模逐渐得到控制。

图12:14年新增信托与委托贷款下降(亿元)

图13:社融余额增速与银行资产扩张(%)

3. 15-16 年:同业存单兴起,主动负债增加

2013 年12 月,央行发布《同业存单管理暂行办法》,正式定义“同业存单指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,是一种货币市场工具”。该办法于13 年12 月9 日起实施,12 月12 日工农中建和国开的共计220 亿的5 只同业存单启动发行。

3.1 同业存单为何崛起

13 年《同业存单管理暂行办法》规定,存款类金融机构可以在当年发行备案额度内,自行确定每期同业存单的发行金额、期限,但单期发行金额不得低于5000 万元人民币。发行备案额度实行余额管理,发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

同业存单发行流程分为三步:1)首先在每年首期同业存单发行前向中国人民银行备案当年发行额度;2)通过之后向全国银行间同业拆借中心提交材料、登记当年发行备案额度;3)交易中心审核材料后,发行人还需在每年发行首期同业存单前通过中国货币网披露同业存单年度发行计划,披露满3 个工作日后可发行。

短融的发行需要提供信用评级报告,三年内会计信息披露,还需要承销商协助发行,成本较高。而同业存单只需年初向央行报备发行额度,此后实行余额管理,银行具有较大的自主发行权,且承销程序较短融更为便利,增加了银行发行存单的意愿。

除了发行便利以外,以下也是造成同业存单大量发行的可能原因:

第一,存款增速趋缓,银行被动负债流失。由于人民币贬值带来外汇占款流失,同时理财等资管产品对存款也有替代作用,导致银行存款增速下滑,需要主动负债来弥补缺口。

第二,央行投放减少,银行错配导致流动性缺口。近年银行不断扩大资产规模,资产端超配长久期资产,在央行货币政策边际收紧和MPA 监管指标之下,来自央行的资金减少,流动性缺口显现,银行只能通过大量发行同业存单,主动负债维持规模。

第三,同业存单对传统同业负债产生替代。同业存单是同业存款的标准化,相比传统的同业负债方式,同业存单具有授信额度限制少、流动性好、发行简便等优势,13 年以来其对传统线下同业存款的替代性上升。

第四,同业存单受到的监管较少。在当前的监管政策下,同业存单暂时不需要缴纳准备金;同时,存单在资产负债表中计入债券发行,暂时也不受到同业负债不超过总负债三分之一的约束;较松的监管意味着同业存单有扩张的特性。

第五,存单助于改善LCR 等监管指标。MPA 和流动性考核下,发行1 个月以上同业存单,可以改善LCR 的分母而使得指标得以提高,季末考核临近前,银行更有动力冲量改善LCR。

3.2 同业存单规模增长迅速

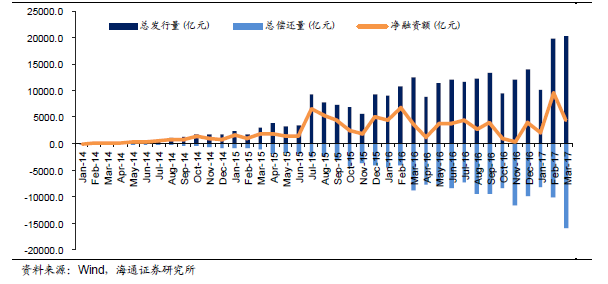

自13 年末至今的3 年多来,同业存单规模不断发展扩大,特别是2015 年中期以来,随着发行人范围不断扩大,同业存单的发行井喷式增长。数据显示,同业存单的单月发行规模从2015 年6 月的2616 亿,增加到2017 年3 月的超过2 万亿,当月净融资量也大幅增加,从过去的300 亿左右,到17 年2 月净融资9500 多亿。

图14:同业存单的发行量

3.3 中小行逐渐成为发行主力

从同业存单的发行人来看,中小行成为发行主力。13 年同业存单推出初期,国有银行和股份银行是发行主力,但从14 年5 月城商农商被列入合格发行人列表之后,中小行的发行规模占比不断扩大,国有大行则逐渐减少了发行数量。16 年同业存单发行量中,城商农商行和股份行各占半壁江山;16 年4 季度以来,城商农商的发行占比有所上升,其中11 月最高,达到76.05%,17 年3 月则约为56%,这与货币政策趋紧、中小行负债压力较大有关。

从发行期限来看,17 年1 季度有所缩短。16 年3-6 个月和6 个月以上的同业存单都有发行,且各期限发行占比较为稳定。其中,6 个月和12 个月的存单发行量占比平均在25%和23%,3 个月以内存单发行量占比在40%左右。17 年1 季度以来,发行期限明显缩短,3 个月以内的短期存单发行量占总发行量的比重达到70%。存单发行期限变短的一个可能原因是,16 年末以来,债券利率大幅上行,而银行预期17 年2 季度后利率或趋于下行,因此发行短久期存单来维持负债。

3.4 银行资产负债新变化

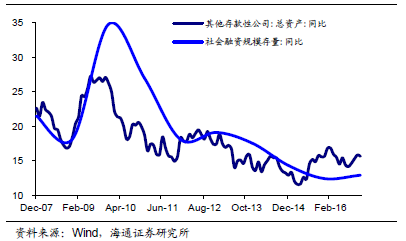

同业存单的大量发行,使得银行资产负债表重新扩张,并且大行和中小行盈利模式出现分化。总体来看,14 年后,虽然表外理财和表内同业对接非标的套利被监管,但银行整体的资产增速仍在扩张。以其他存款性公司的债券发行、对其他存款性公司负债和对其他金融公司负债与GDP 之比作为金融部门债务率的测算,可以看到,金融部门的债务率从50%上升到67%。其中,债券发行与GDP 之比从13 年的18%明显上升至16 年末的27%。

图15:金融部门杠杆率上升(%)

对于国有大型银行而言,对企业和居民的信贷、地方债是15-16 年的资产配臵重点,和过去相比差异不大。由于信贷项目获取能力较强,以及基建和国企融资的需求,大行资产配臵中信贷仍是主力。同时16 年以来,大行对居民贷款增多,主要是房贷。此外,15 年以来,地方债持续发行,国有行作为承接地方债的主力,债券被动投资规模也有所增加。

负债方面,国有大行的债券发行比例变化不大,约占到总负债的8%左右(大部分是国开债),大行对央行负债有所增加,源于MLF、OMO、PSL 等央行流动性工具优先投放大行,加上贷款派生存款,这两者成为大行维持负债的重要方式。

图16:大行表内资产配置变化

图17:大行表内负债结构变化(%)

作为同业存单发行主力的中小行,由于信贷资源不及国有大行,其选择通过同业套利链条来扩张规模、以增强自身利润和竞争力。中小行资产端,购买同业理财、债券委外等使得对其他金融机构债权的比例持续上升,从14 年的12%上升到16 年9 月的24%左右;对非金融企业债权占比则下滑,而对其他居民债权占比相对持平。

中小行负债端,如此前分析,债券发行占比从14 年末的8.4%持续上升至16 年9月的12%(预计17 年1 季度该比例更高,或接近15%),而由于中小行不少都不是一级交易商,直接获得央行流动性投放的能力有限,因此中小行对央行负债占比较小

4. 海外利率市场化中的套利和泡沫

4.1 美国利率市场化:货币基金套利,储贷协会危机

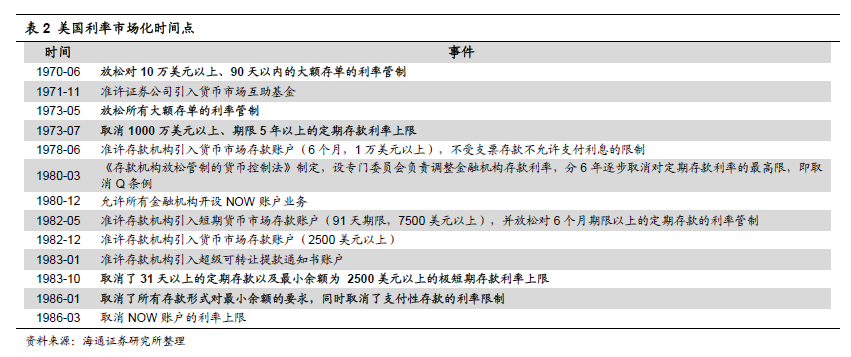

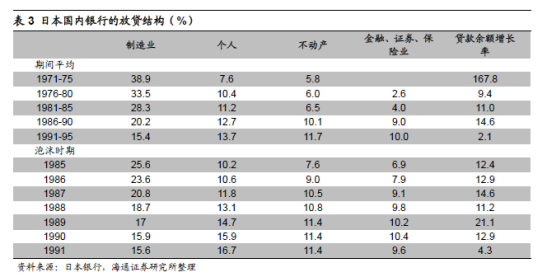

从全球经验来看,利率市场化推升银行竞争,寻找各种套利机会成为银行在这场竞争中胜出的关键,也是资本逐利本质的体现,但这过程中也会带来相应的风险和泡沫。美国利率市场化从1970 年开始,到1986 年左右完成,在这一过程中美国的银行和非银机构规模也迅速获得扩张,比较典型的一个套利模式来自于利率放开管制中的“货币基金-大额存单”套利,本质是绕过管制,投向市场化利率产品。

美国利率市场化遵循“先大额后小额、先长期后短期”的原则,最先从1970 年左右,放开10 万美元以上的大额存单利率,到放松所有大额存单和1000 万美元以上、期限5年以上的定期存款利率,直到1980 年后才放开对小额存款的利率管制。

这意味着小额存款的持有者无法直接享受市场化的大额存款利率,但1970 年代恰逢美国直接融资大发展,货币基金也应运而生,小额存款持有者可以选择投资货币基金,货币基金“积少投多”再购买大额存单,共同分享市场化的大额存单高利率(恰逢美国高通胀,但CD 利率仍高于通胀增速,最高在16-18%)。

数据显示,在利率市场化后,美国货币基金规模从1977 年的20 亿美元左右,不断上升,到了1984 年已经达到2335 亿美元,2000 年后货币基金规模约1.85-2 万亿美元。

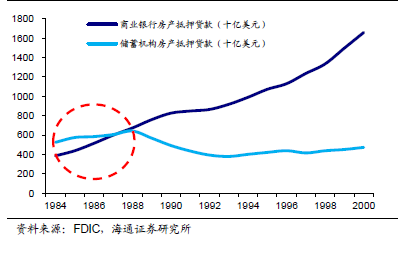

1980 年代,在美国货币基金等非银机构崛起的同时,传统商业银行和储贷协会却因Q 条例的利率管制而面临巨大的经营压力,这些机构抬升风险偏好、加大贷款力度,投向地产和一些高风险行业,最终因不良率攀升和地产政策拐头而导致了80 年代后期的美国储贷危机。

美国储贷协会是专门吸收储蓄、从事住房抵押贷款的非银行金融机构,其负债端是受到利率管制的居民储蓄,而资产端则是固定利率的长期住房抵押贷款。1970 年代,美国利率整体不高,稳定的存贷利差使得储贷协会经营良好。

随着美国利率市场化推进,储贷协会负债流失,1980 年美国国会允许储贷存款利率上限提高。但由于当时石油危机、通胀高企,市场存款利率飙升至20%,而长期房贷利率在13-15%,且储贷协会不少贷款都是1970 年代的低利率房贷,资产负债利率倒挂严重,1981 年美国储贷协会亏损近50 亿美元。在1982 年法律放松针对储贷协会管制后,储贷协会开始激进放贷,不仅增加贷款规模,还投向了过去认为高风险的垃圾债券和商业地产,风险不断堆积。1985 年,美国储蓄类机构的房产抵押贷款存量达到5240 亿美元,超过当时商业银行的房产抵押贷款存量,地产贷款占到储蓄机构贷款投放的95%。

图18:美国商业银行和储蓄机构房产抵押贷款存量(十亿美元)

图19:美国机构房产抵押贷款占贷款投放比例

然而好景不长,1986 年左右美国撤回了对商业地产的税收优惠,造成了商业地产景气度下滑,储贷协会投向商业地产的贷款不良严重,激进盈利策略最终变成了一场危机,1985 年到1990 年共有2000 余家美国银行和储蓄机构破产,其中州立或联邦储蓄协会破产达到700 余家。

4.2 日本利率市场化:催生泡沫经济

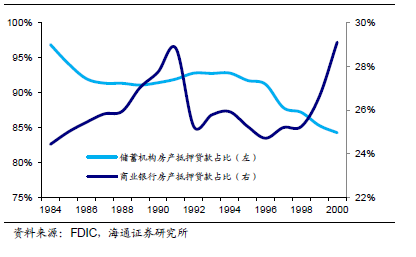

日本利率市场化,使得银行信贷大量流向房地产,助推了房价上涨和泡沫经济。1977 年开始,日本逐渐开始利率自由化,同时资本项目开放、放松证券市场管制等多方面的改革也在进行。利率管制,而证券市场开放,大企业纷纷“去银行化”,使得银行贷款业务扩张受阻、失去了稳定的企业贷款收入来源。而随着利率市场化的推进,银行不得不提高存款利率以吸引更多的存款。在盈利重压下,日本银行业转向对房地产和非货币金融机构大量发放贷款。

银行对制造业的贷款占比从70 年代前半期的39%下滑到80 年代后期的20%左右,同期个人按揭贷款、房地产以及非货币金融机构的贷款比例均上升。具体来看,日本银行业对房地产和金融、证券和保险业的贷款,在80 年代后期比80 年代前期翻了几乎1倍。其中非货币金融机构获得贷款又被转贷,最终仍投向房地产市场。

贷款带来信用扩张,推升地价和房价。日本物价指数从1985 年的114.5 上涨至1989年的118.7,CPI 年均增长1%左右,但日本城市土地价格指数1985 年的129.4 上涨至1989 年的166.1,年均增长6%-7%。银行不断注水,非金融企业和居民部门加杠杆情况严重,债务负担加重。日本非金融部门负债占GDP 比重从1985 年的113.9%,上涨至1989 年的139.2%,而居民部门的负债占GDP 比重从1985 年的48.9%,上涨至1989 年的68.8%。大量的资金涌入地产行业,居民企业杠杆加重,为日本泡沫经济的破灭埋下隐患。

5. 15-16 年:不变的套利,卷土重来的杠杆

美国和日本的例子表明,利率市场化进程中,银行风险偏好提升、寻找套利和高收益资产,容易造成资产泡沫。回到我国,13 年-14 年钱荒和同业监管使得非标杠杆得以控制,但是15 年股市牛市、16 年债市和存单的繁荣背后,都与银行的杠杆套利相关,而居民房贷的大量发放,又进一步扩大了地产泡沫。

5.1 15 年银行杠杆配资对接股市

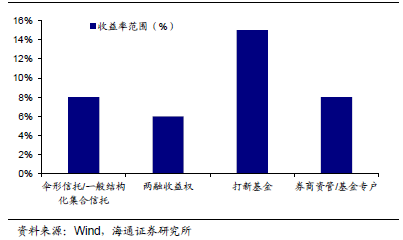

15 年股市牛市如火如荼,类固收产品层出不穷,普遍能提供7-10%以上的固定收益,银行资金通过结构化产品的优先级、两融收益权、打新基金等多种方式参与股市。

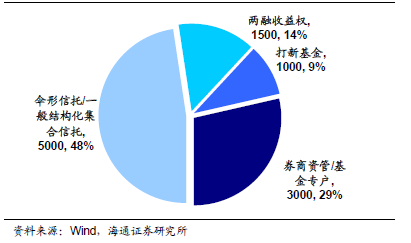

根据我们15 年3 月的测算,当时市场上,伞形信托与结构化信托规模约5000 亿,两融收益权余额可能在1500 亿,打新基金约1000 亿,基金专户和资管计划的结构化产品大概在3000 亿左右,那么“类固收产品”大约可以提供近1 万亿的高收益资产,对应大部分资金来自银行理财。

银行配资的本质,是给劣后端投资者提供杠杆资金,有了银行大量资金的支援,新增资金不断进入股市、杠杆愈演愈烈,最终催生了股市泡沫,并在监管层政策收紧后,戳破了“股市泡沫”。

图20:各类结构化产品收益率(%)

图21:15年3月类固收产品规模估算(亿元)

5.2 16 年存单套利带动表内外扩张

15 年下半年,由于股市异常波动发生,银行理财资金不再激进地进入股市,反而大量涌进债市;同时,正如此前所说,15 年下半年,央行降准降息延续的同时,也逐步放开了表内存款利率的上限管制。

对银行而言,这意味着表外利率市场化(理财)的竞争逐步蔓延至表内利率市场化(存款)的竞争,净息差收窄在所难免,抢夺高收益项目和做大规模成为必然:1)中小型银行依靠同业存单大幅扩张规模,资产端配臵同业理财,或者债券委托非银机构投资;2)大行凭借央行给予的低成本资金(主要来自流动性工具),通过出借资金、购买存单等方式转移超储,分享中小行通过理财和委外获得的收益,形成16年的“同业存单套利模式”。3)部分激进的中小行,甚至一边发行同业存单,一边在资产端购买收益率更高的同业存单,并质押加杠杆增加收益。我国的“同业存单套利”和美国利率市场化种的货币基金套利有异曲同工之处,均为绕过管制、资金投向市场化利率的资产,美国是小额存款利率管制,通过货币基金分享大额存单收益,而我国则是银行表内和理财的资产投资受到限制(资本充足率、8 号文等),大行通过中小行存单、银行通过理财和非银来获取收益。

5.3 银行对接债市和地产,防范资产价格泡沫

美国和日本利率市场化的经验表明,银行过度信用扩张会使得资产价格脱离基本面,堆积系统性风险,而16 年我国银行大幅扩容,也使得我国地产和金融市场出现泡沫。

16 年我国房价暴涨,居民房贷高增。银行通过个人房贷、地产开发贷、地产非标等为个人购买和地产商拿地开工提供源源不断资金,数据显示,16 年我国居民中长贷增加5.68 万亿,较15 年的3 万亿增长接近1 倍,房贷放松推动地产销量回升,一二线城市房价飙升,并向三四线传导。

图22:16年新增居民中长贷(亿元)

图23:我国房价走势(%)

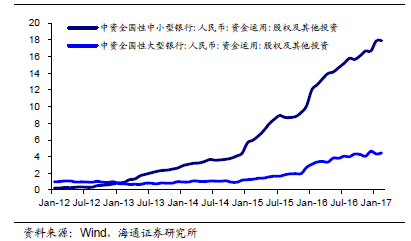

另一方面,银行委外和同业理财“吹大了金融泡沫”。16 年存款型公司的股权及其他投资明显增加,16 年末大型银行该项同比增速为4.6%,而中小型银行该项增速达到16.7%,银行委外和投资理财盛行。由于利率市场化,理财收益率居高不下,银行委外资金的要求回报率也一直较高。随着债券等资产收益率下降,各类金融机构盈利压力仍大,扩规模愈发激烈,资金层层嵌套、套利链条拉长,部分中小行和理财也从配臵盘转为交易盘,加上非银委外投资,这些资金不断追逐资本利得,债市所有价值洼地被一一扫平,推动债券收益率降至历史低位。

图24:存款性公司股权与其他投资增加(万亿元)

图25:16年年债券收益率压低至低位(%)

6. 同业监管趋严,打破刚兑是关键

6.1 同业监管趋严,存单供需逐步规范正如此前分析,资产价格泡沫与同业存单和银行扩张相关,而存单扩张又和政策相对较松相关。在现有127 号文和MPA 考核下,当前同业存单不纳入同业负债监管,也不缴纳存款准备金,同时投资同业存单也不计入广义信贷,因此对其扩张较难约束。

17 年1 月市场曾有消息,央行可能把同业存单从“发行债券”转入“同业负债”,并且按照规定,同业负债不能超过总负债的1/3。我们预计,17 年内,为了更好的去杠杆,同业存单的监管趋严将是趋势,虽然有可能新老划断和设臵监管过渡期,但存单无序发行将成为过去。

未来可能的同业监管政策包括:1)存单发行限制:同业存单纳入同业负债监管,未来关注同业负债是否会被要求缴纳准备金(这将增加杠杆成本,降低银行扩规模冲动);2)存单配臵限制:理财、基金等的债券或存单配臵限制(新出台的公募基金新规已经对货币基金投资信用债和同业存单的比例进行了限制);对资金套利、空转的监管也可能进一步加强(4 月10 日银监会已出台6 号文和46 号文);

3)同业资产扩张限制:MPA 广义信贷考核已经开始限制理财增速(同业存单套利链条可对接的资产减少),未来大资管新规可能强调“去嵌套、去通道”(减少表外可配臵资产和套利空间,减低表外资产高收益),进一步遏制同业扩张。

图26:大型银行同业负债和债券发行占负债比(%)

图27:中型银行同业负债和债券发行占负债比(%)

6.2 利率市场化中套利普遍,打破刚兑是根本

16 年以来,随着同业存单不断发行,大行用央行投放的便宜资金,购买中小行的同业存单获利(同时可以降低资本占用),而中小行则发行存单,配臵同业理财来套利(理财是利率市场化最早的部分,当前收益仍不低)。美国的例子显示,由于当时美国利率市场化先大额后小额,所以货币基金崛起,居民企业购买货币基金,而货币基金购买大额存单进行套利。可见杠杆和套利是银行经营的本源,利率市场化加剧了银行间竞争,放大了套利和杠杆行为。

我们认为,当前银行杠杆套利盛行、同业存单大量发行、同业理财崛起的根本原因均在于刚性兑付,市场不担心同业存单会违约,银行也借此赚取稳定利差,而不用担心信用违约风险。MPA 考核只是规模上对银行扩张进行管控,如果想要彻底规范杠杆和套利行为,本质需要打破刚性兑付,包括打破银行理财产品的保本保收益、放开债券的违约乃至中小银行等金融机构的破产。

否则只要杠杆套息的空间仍存,中小银行仍会提升对信用风险的忍耐度,继续增加对高收益非标债权和股权资产,久期错配和信用风险积聚。只有打破刚兑、让风险定价正常化,金融杠杆才能有效去化。

图28:套利空间仍存(%)

图29:理财净值型产品占比(%)

6.3 对债市的影响:短期流动性风险,中期信用风险

短期内,同业存单的监管可能带来银行缩表,在减少非标和理财配臵的同时,也可能对债市造成影响。一方面,银行缩表的过程,出于流动性考虑,利率债等流动性较好的资产会优先被抛售,导致利率调整。但是,中长期来看,如果美联储缩表致使我国货币政策趋紧,而国内同业监管使得银行也反向缩表,将对我国房地产市场形成考验和冲击,不过金融机构缩表后风险偏好下降,利率债将优先获得青睐。

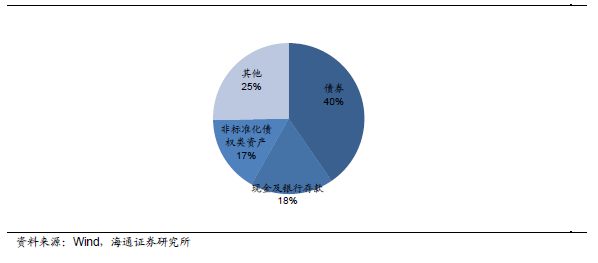

另一方面,理财大量配臵信用债,银行缩表将对信用债造成影响。16 年中期,理财债券配臵比例在40%,其中信用债比例达到29%,16 年上半年新增理财规模接近3 万亿,接近9000 亿用来配臵信用债,而信用债16 年上半年净融资量也才1.9 万亿,理财需求就占据了近一半。因此如果未来理财规模受控,将对信用债需求造成较大影响。